| Faites connaître cet article avec Google +1 |

Philosophie politique.

Platon face aux sophistes.

Patrick Perrin

Précédent...

III/IV PLATON FACES AUX SOPHISTES

« Il faut penser à la politique ; si nous n’y pensons pas assez,nous serons cruellement punis. Alain »

« Il faut penser à la politique ; si nous n’y pensons pas assez,nous serons cruellement punis. Alain »

« L’homme est un animal sociable ; il ne peut vivre et s’épanouir qu’au milieu de ses semblables. Mais il est aussi un animal égoïste. Son « insociable sociabilité », comme dit Kant, fait qu’il ne peut ni se passer des autres ni renoncer, pour eux, à la satisfaction de ses propres désirs. C’est pourquoi nous avons besoin de politique. Pour que les conflits d’intérêts se règlent autrement que par la violence. Pour que nos forces s’ajoutent plutôt que de s’opposer. Pour échapper à la guerre, à la peur, à la barbarie. André Comte-Sponville. Présentations de la philosophie, p. 29»

1- Peut-on être plus clair ? Plus lucide ? Peut-on proposer un meilleur plaidoyer en faveur de la politique ? Cette politique que beaucoup trop décrient aujourd’hui. Prisonniers, aveuglés par leurs rancœurs et, le plus souvent, par leur ignorance, ceux-là méconnaissent ce que serait notre vie si, d’aventure, la politique désertait nos cités et nos états. Comme j’ai essayé de le montrer dans mon dernier article (La naissance de la démocratie à Athènes), la politique (et les combats qu’elle impliqua et implique toujours, d’ailleurs) a permis aux membres du démos (le peuple) d’accéder au fil des siècles à la dignité de citoyen. Bien sur, les choses ne furent pas des plus aisées tant les obstacles à franchir s’avérèrent des plus tenaces. Ceci étant, nos lointains ancêtres parvinrent à surmonter les inévitables obstinations issues d’un monde dominé par la toute puissance de clans qui détenaient leur légitimité à partir d’institutions uniquement basées sur des croyances, elles-mêmes constitutives de la coutume. Ce pouvoir là n’avait cure du bien commun et ne s’exerçait qu’au bénéfice de ceux qui le détenaient. Or, le pouvoir est l’enjeu central de la politique laquelle, et au fil du temps, posa un certain nombre de questions qui demeurent, aujourd’hui encore, d’une remarquable actualité : Qui va détenir le pouvoir et au nom de qu’elle légitimité ? Au nom de qu’elle règle, ou de quel principe suffisamment établi, tous ceux qu’il est censé contrôler sont-ils contraints de s’accommoder de cette servitude ? Question plus cruciale encore : qu’elles sont ses limites lorsque l’on sait, comme l’écrivit Montesquieu (l’Esprit des lois) que « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. » Mais, s’il les outrepasse, se révolter est-il un devoir ou une folie ? En d’autres termes, le pouvoir ne reposerait-il que sur l’inconditionnelle obéissance de ceux qu’il assujettit ? Evoquant la tyrannie, La Boétie (Discours sur la servitude) fit part de son étonnement face à cette caractéristique de la condition humaine : « Je désirerais seulement, nous dit-il, qu’on me fit comprendre comment il se peut que tant d’hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d’un tyran seul qui n’a de puissance que celle qu’on lui donne, qui n’a de pouvoir de leur nuire, qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de lui que de le contredire. »

2- Ici, une parenthèse s’impose. Bien que, et sans conteste, la démocratie soit le système politique le plus représentatif de la volonté des peuples, elle ne garantit pas pour autant leur bien. C’est ainsi qu’Adolf Hitler (responsable de plus de 60 millions de morts durant la deuxième guerre mondiale, rappelons-le) est parvenu au pouvoir démocratiquement. En effet, son parti, (national socialiste) obtint 230 sièges à la suite du vote survenu en juillet 1932. Et bien que ce parti fut minoritaire en sièges, le président de la république Hindenburg n’eut d’autre choix que de nommer Hitler chancelier du Reich (le 30 janvier 1933). Fort de ce premier pas dans les sphères du pouvoir, et à la suite de la mort d’Hindenburg, Hitler organisa un référendum (le 19 août 1934) afin de s’attribuer les pleins pouvoirs. En fait, ce référendum fut un véritable plébiscite (38 362 000 oui contre seulement 4 295 000 non) et, dès lors, le III ème Reich pu s’aventurer vers la barbarie sans rencontrer de véritables oppositions. Bien que je ne puisse ici développer les causes de cette funeste ascension, remarquons toutefois qu’elle fut, entre autres, le résultat du redoutable talent d’orateur d’Hitler et de sa démagogie sans bornes. Nous verrons bientôt que Platon accusera les sophistes de manipuler les citoyens en recourant à d’identiques procédés.

3- L’un des piliers sur lequel s’appuie la politique est érigé par l’instinct grégaire qui guide la plupart des espèces animales dont, évidemment, l’homme fait partie. Cet instinct astreint les animaux à vivre en meutes, en troupeaux. Bref, en groupes. En ce qui concerne les humains on parle plus volontiers de « vivre ensemble » ce qui implique nécessairement l’obligation de délimiter la liberté de chacun. Seulement, ce système d’organisation que l’on peut qualifier de social repose sur une redoutable confrontation : la rivalité entre les dominants et les dominés. Traduit économiquement : entre les riches et les pauvres. Tardive conséquence de l’état de nature, ce rapport de force s’inscrit dans une hiérarchie au sommet de laquelle règne un dominant qui est censé promulguer et garantir les indispensables équilibres sociaux sans lesquels la vie en communauté ne pourrait être possible. Ce système explique, entre autres, le « syndrome » de l’homme providentiel. En effet, et notamment en période de crise (celle issue de la guerre d’Algérie, par exemple) le peuple cherche désespérément celui (ou celle) susceptible d’y mettre un terme. (Concernant la guerre d’Algérie, De Gaule fut celui-là.) La prédominance de l’homme providentiel repose, soit sur un passé historique glorieux (Pétain, De Gaule etc. par exemple), ou par un charisme hors du commun se traduisant, le plus souvent, par un don oratoire tout aussi, hors du commun. Toutefois, nous pouvons remarquer que cet envoûtement ne pourrait fonctionner s’il n’était porté par la crédulité humaine comme, par exemple, nous le montre l’extraordinaire charisme verbal d’un Hitler ou, toutes proportions gardées, d’un Danton. Si la politique est affectée par un talon d’Achille, il s’agit bien de celui-là. Et ceci explique les innombrables désillusions qu’elle génère car, une fois éteint le feu de la fascination, s’imposent les réalités qui, elles, sont insensibles à la démagogie...

4- Les contraintes imputables à la vie en commun vont à l’encontre des égoïsmes individuels qu’il faut bien canaliser afin de limiter au mieux les inévitables conflits qui en découleraient. La sagesse n’étant pas une vertu cardinale de l’espèce humaine, on ne peut espérer un consensus librement consenti. C’est pourquoi les lois sont indispensables et c’est aussi pourquoi l’Etat de droit s’avère être le moins nocif de tous. En effet, il ne repose pas sur un arbitraire mais sur une organisation sociale soucieuse de la préservation du plus grand nombre de libertés individuelles possible. Ceci étant, un Etat de droit ne peut subsister sans une instance disposant du pouvoir de le faire respecter. Voici sans doute pourquoi le pouvoir, indépendamment de ses multiples inconvénients (l’obligation d’obéissance, par exemple, et qu’elle soit consentie ou non), est étroitement lié à la politique et constitue même sa principale finalité. En effet, et même au sein d’un état moderne, la politique définit les modes d’acquisition du pouvoir ainsi que ses modalités. Elle est censée délimiter son champ d’action tout en établissant ses limites. Un pouvoir « éclairé » repose sur le consentement, l’adhésion de ceux qu’il assujettit mais en privilégiant le bien commun. Une autre forme de pouvoir (autoritaire et parfois même barbare) ne survit que grâce à la terreur qu’il suscite. (Que l’on songe aux dictatures, celle d’Hitler, notamment, la plupart du temps sanguinaires, qui asservissent bien trop souvent des peuples entiers !)

5- Dès lors, un certain nombre de questions se posent à chaque citoyen : comment fonctionne l’Etat dans lequel je vis ? De qu’elle nature est sa constitution ? Qu’elle est la valeur de ses lois ? Préserve-t-il la justice ? Garant-il les libertés minimales auxquelles je puis prétendre ? Essaie-t-il, même si cela frise l’utopie, de me rendre heureux ? En d’autres termes, est-il un Etat digne de ce nom ? « Nul n’est censé ignorer la loi », dit-on souvent mais, peut-on pour autant ignorer les réponses aux questions qui précèdent ? Connaître, savoir, relèvent des devoirs civiques au même titre que l’acte de voter. N’oublions pas, en effet, que l’arbitraire se nourrit de l’ignorance, accompagnée souvent de frustrations sociales et que, bien souvent, les malheurs dus à la politique naissent de cette défaillance. N’oublions pas non plus que vivre ensemble implique des confrontations, des rapports de force dus essentiellement à nos égoïsmes. Chacun cherche à privilégier ses intérêts sans se soucier de ceux des autres. Qui connaît un peu la nature humaine ne peut être surpris par cette prépondérance des ego au détriment de la fraternité entre les hommes. Car, et aussi noble soit-elle, cette fraternité ne se manifeste véritablement que lorsque survient un péril mortel. Dans ces circonstances (l’état de guerre, par exemple), les individualités s’estompent au profit d’une solidarité devenue, dès lors, vitale. Et même si cela peut paraître des plus dommageable, nous n’avons d’autre choix que d’accepter cet aspect de la condition humaine. Ce qui ne nous dispense pas, d’ailleurs, de tout faire pour en réduire les effets destructeurs.

6- Organisatrice de la Cité, donc chargée de réfréner tout ce qui nous divise, la politique a également pour devoir d’instaurer et de préserver la justice sociale. Et cela, tant du point de vue du droit que de celui de l’économie. Car, si tout le monde ne peut être riche il n’est pas pour autant indispensable que beaucoup d’entre-nous soient pauvres. Précédemment (Cf. mon article consacré à la naissance de la démocratie à Athènes), nous nous sommes intéressés aux luttes ayant opposé les conservateurs aux démocrates. Finalement, l’enjeu de ces combats concernèrent ce que l’on appelle aujourd’hui, en politique, le progrès social. Seulement, est-on sur que ce progrès soit définitivement acquis ? Est-on véritablement à l’abri de reculs voire de régressions ? Rien n’est moins sur surtout si l’on prend en compte la pieuvre libérale dont les tentacules venimeux n’hésitent pas à s’agripper aux nations les plus évoluées. Finalement, le réalisme économique a bon dos... Alors, que faire ? Rester vigilants, certes, mais cela peut-il suffire ? Malheureusement, et pour l’instant, il ne le semble pas...

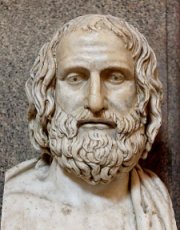

7- Le premier philosophe occidental qui eut conscience des enjeux de la politique et des conditions devant être réunies afin de la conduire au mieux fut Platon (427/347 Av. J.C.). Bien sur, aujourd’hui, une lecture par trop rapide de la République, par exemple, peut susciter un sourire tant la conception de la Cité idéale que nous propose ce texte peut paraître pour le moins utopique. Ceci étant, et au-delà de cette approche bien trop superficielle, les prescriptions proposées par la République constituent un système d’une redoutable cohérence en raison même de son caractère universel. Ajoutons même, que certains de ses aspects sont, de nos jours encore, d’une remarquable actualité. Toutefois, Platon lui-même ne fut pas dupe de ses propres directives et c’est sans doute pourquoi il chargea Glaucon de faire état des doutes qui ne manquèrent pas de l’assaillir : « Je comprends, dit Glaucon, tu parles de la Cité dont nous avons tracé le plan, et qui n’est fondée que dans nos discours, puisque, aussi bien, je ne sache pas qu’elle existe en aucun endroit de la terre. Mais, répondit Socrate, il n’importe nullement que cette cité existe ou doive exister un jour ; c’est aux lois de celle-là seule, et de nulle autre, que le sage conformera sa conduite. La République IX. 592b. » Alors, utopie ? Peut-être. Cependant, et sur un plan purement pratique, Platon eut le mérite de réfléchir et de s’interroger au sujet des avantages ou des inconvénients des divers systèmes politiques qui existaient déjà à son époque et qui, d’ailleurs, perdurent toujours aujourd’hui. Seulement, et tout comme la mort de La Boétie affecta très profondément Montaigne et influença sans doute la rédaction de ses Essais, celle de son maître, Socrate, (en 399 Av. J.C.) eut les mêmes conséquences dans la pensée de Platon. Comment expliquer, en effet se demanda-t-il, que dans une démocratie (restaurée en 403 Av. J.C. après la chute du régime des trente, régime imposé par le spartiate Lysandre au lendemain de la capitulation d’Athènes en - 404) une telle injustice ait pu survenir ? C’est l’une des questions (mais pas la seule) qui sous-tend la philosophie politique de Platon et la conception de sa Cité idéale dans laquelle, selon lui, une telle iniquité ne pourrait dès lors plus advenir. Le point central de la philosophie politique de Platon résulte d’un constat : les dirigeants de la Cité (rois, souverains, etc.) ne sont pas suffisamment sages (donc : philosophes) pour occuper de telles fonctions (à quelques exceptions près et toutes proportions gardées, ne peut-on pas en dire autant aujourd’hui ?). De ce point de vue, c’est dans la République (V 474a) que Platon est le plus clair : « Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les Cités, ou que ceux qu’on appelle aujourd’hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes ; tant que la puissance politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet (...) il n’y aura de cesse, mon cher Glaucon, aux maux des Cités, ni, ce me semble, à ceux du genre humain, et jamais la cité que nous avons décrite tantôt ne sera réalisée, autant qu’elle peut l’être, et ne verra jamais la lumière du jour. Voilà ce que j’hésitais depuis longtemps à dire, prévoyant combien ces paroles heurteraient l’opinion commune. Il est en effet difficile de concevoir qu’il n’y ait pas de bonheur possible autrement, pour l’Etat et pour les particuliers »

7- Le premier philosophe occidental qui eut conscience des enjeux de la politique et des conditions devant être réunies afin de la conduire au mieux fut Platon (427/347 Av. J.C.). Bien sur, aujourd’hui, une lecture par trop rapide de la République, par exemple, peut susciter un sourire tant la conception de la Cité idéale que nous propose ce texte peut paraître pour le moins utopique. Ceci étant, et au-delà de cette approche bien trop superficielle, les prescriptions proposées par la République constituent un système d’une redoutable cohérence en raison même de son caractère universel. Ajoutons même, que certains de ses aspects sont, de nos jours encore, d’une remarquable actualité. Toutefois, Platon lui-même ne fut pas dupe de ses propres directives et c’est sans doute pourquoi il chargea Glaucon de faire état des doutes qui ne manquèrent pas de l’assaillir : « Je comprends, dit Glaucon, tu parles de la Cité dont nous avons tracé le plan, et qui n’est fondée que dans nos discours, puisque, aussi bien, je ne sache pas qu’elle existe en aucun endroit de la terre. Mais, répondit Socrate, il n’importe nullement que cette cité existe ou doive exister un jour ; c’est aux lois de celle-là seule, et de nulle autre, que le sage conformera sa conduite. La République IX. 592b. » Alors, utopie ? Peut-être. Cependant, et sur un plan purement pratique, Platon eut le mérite de réfléchir et de s’interroger au sujet des avantages ou des inconvénients des divers systèmes politiques qui existaient déjà à son époque et qui, d’ailleurs, perdurent toujours aujourd’hui. Seulement, et tout comme la mort de La Boétie affecta très profondément Montaigne et influença sans doute la rédaction de ses Essais, celle de son maître, Socrate, (en 399 Av. J.C.) eut les mêmes conséquences dans la pensée de Platon. Comment expliquer, en effet se demanda-t-il, que dans une démocratie (restaurée en 403 Av. J.C. après la chute du régime des trente, régime imposé par le spartiate Lysandre au lendemain de la capitulation d’Athènes en - 404) une telle injustice ait pu survenir ? C’est l’une des questions (mais pas la seule) qui sous-tend la philosophie politique de Platon et la conception de sa Cité idéale dans laquelle, selon lui, une telle iniquité ne pourrait dès lors plus advenir. Le point central de la philosophie politique de Platon résulte d’un constat : les dirigeants de la Cité (rois, souverains, etc.) ne sont pas suffisamment sages (donc : philosophes) pour occuper de telles fonctions (à quelques exceptions près et toutes proportions gardées, ne peut-on pas en dire autant aujourd’hui ?). De ce point de vue, c’est dans la République (V 474a) que Platon est le plus clair : « Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les Cités, ou que ceux qu’on appelle aujourd’hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes ; tant que la puissance politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet (...) il n’y aura de cesse, mon cher Glaucon, aux maux des Cités, ni, ce me semble, à ceux du genre humain, et jamais la cité que nous avons décrite tantôt ne sera réalisée, autant qu’elle peut l’être, et ne verra jamais la lumière du jour. Voilà ce que j’hésitais depuis longtemps à dire, prévoyant combien ces paroles heurteraient l’opinion commune. Il est en effet difficile de concevoir qu’il n’y ait pas de bonheur possible autrement, pour l’Etat et pour les particuliers »

8- Pour un esprit moderne (et surtout s’il méconnaît la philosophie platonicienne), une question doit sans doute se poser : pourquoi un philosophe serait-il plus compétent que tout autre pour diriger la Cité ? En d’autres termes, quelle est finalement la vertu de la philosophie en matière de politique ? Pour répondre à de telles questions, il faut se souvenir que le projet politique de Platon s’inscrit parfaitement dans sa vision du monde. Pour lui, en effet, celui-ci est divisé en deux parties à la fois distinctes mais solidaires. Cette conception est donc bipolaire et verticale mais, cependant, forme un tout indissociable. D’un coté, elle nous propose un monde sensible composé par la multiplicité des objets perceptibles par nos sens trompeurs et, de l’autre, par un monde « intelligible » couronné par un principe unique qui vassalise le premier : L’Un ou le Un-Bien. Connaître véritablement consiste donc à s’arracher du monde sensible pour s’élever jusqu’à celui des Idées qui, en raison de son immuabilité est le seul pourvoyeur de certitudes : « Puisque sont philosophes ceux qui peuvent atteindre à la connaissance de l’immuable, nous dit Platon, tandis que ceux qui ne le peuvent, mais errent dans la multiplicité des objets changeants, ne sont pas philosophes. La République VI 484c. » Dès lors, la réalité des choses relevant du monde sensible (celui que nous percevons) est assujettie à sa relation avec le monde intelligible et le chemin qui permet à l’un d’atteindre l’autre est la dialectique ascendante. (La dialectique ascendante est un processus par lequel l’esprit passe du monde sensible – celui des apparences – aux concepts rationnels puis aux Idées pour enfin atteindre la réalité suprême ou : l’Idée de Bien.) Conséquemment, une chose belle ne peut être le beau comme une attitude juste ne peut être la justice. Or, pour promulguer cette dernière, il faut en maîtriser l’Idée donc, la connaître et, selon Platon, seul un philosophe possède les qualités pour y parvenir. Lorsque, toujours selon lui, ces conditions ne sont pas réunies, la Cité ne peut se soustraire aux brutalités et iniquités prônées par un Thrasymaque (Cf. La République I, 338c) comme, par ailleurs, se prémunir contre l’inique procès intenté contre Socrate. (J’aurais l’occasion de revenir sur Thrasymaque car, le concernant, les choses ne sont pas aussi simples.)

9- Ceci étant, la réflexion platonicienne ne se borna pas à ce seul aspect, relevant davantage de l’ontologie (science de l’Être en tant qu’Être), que de l’éthique. Après tout, Socrate n’a pas été accusé d’être un impie et un corrupteur de la jeunesse par une Idée mais par des hommes haineux qui se servirent de la loi pour accomplir leur forfait. Comment, se demanda Platon, la Cité d’Athènes (pourtant redevenue démocratique) a-t-elle pu à ce point être ingrate à l’égard de l’un de ses meilleurs citoyens ? Comment se fait-il que l’injustice ait pu aussi facilement triompher de la justice ? Et puis, finalement, quelles sont les failles juridiques de la Cité responsables de ce crime ? Ces questions ont conduit Platon à s’interroger au sujet de l’éducation des citoyens et de l’organisation de la Cité et cela à un point tel qu’il en fit le thème central de sa philosophie politique. Il faut donc, pensa-t-il, apprendre aux hommes à vivre dans la justice et surtout, comme l’on dit aujourd’hui, dans le respect d’une déontologie sociale. Seulement, et pour ce faire, tout est à construire et ce sera la mission qu’il assignera notamment à la République. Ce texte nous propose un véritable catalogue de mesures, de dispositions légales dont la finalité consiste avant tout à dénoncer le destin bien trop souvent tragique de l’homme dans la Cité. Toute la grandeur de Platon réside dans cette sorte d’exorcisme visant à débarrasser l’homme de ses passions destructrices et, surtout, de son ignorance.

10- « Les peuples ont les gouvernants qu’ils méritent » écrivit Hegel. Vingt-deux siècles plus tôt, Platon aurait pu le précéder. En effet, pensait-il, la Cité est à l’image des citoyens qui l’a compose. Et de fait, selon lui, seule une âme juste est susceptible d’aimer la justice comme seule une âme sage recherche la sagesse. Mais, écoutons-le : « N’y a-t-il pas, déclare-t-il – République IV, 435 e – grande nécessité de convenir qu’en chacun de nous se trouvent les mêmes formes et les mêmes caractères que dans la Cité ? Aussi bien n’est-ce point d’ailleurs qu’ils viennent à cette dernière. Il serait, en effet, ridicule de penser que le caractère irascible de certaines Cités n’a pas son origine dans les particuliers qui ont la réputation de le posséder, comme les Thraces, les Scythes, et presque tous les peuples du Nord ou qu’il n’en est pas de même pour l’amour du savoir, que l’on pourrait principalement attribuer aux habitants de notre pays, ou pour l’amour des richesses, qu’on prêterait surtout aux Phéniciens et aux Egyptiens. » Selon Platon, il existerait donc une relation (que l’on pourrait qualifier de culturelle) entre la nature des hommes et les caractéristiques des Cités dans lesquelles ils vivent. À ce propos, nous pouvons remarquer que la « mondialisation » homogénéise les comportements humains et leurs mœurs. Mais, et cela est beaucoup plus grave, cette mondialisation tend aussi à asservir les nations sous le joug d’une économie devenue une véritable dictature sans visage. Cette dictature est des plus redoutable dans la mesure ou elle limite le champ d’action des hommes politiques qui, chaque jour davantage, n’ont d’autre choix que d’obéir à ses dictats. Ceci explique aussi les revirements, les trahisons idéologiques, que l’on reproche à nos gouvernants qui, admettons-le, sont bien obligés de s’adapter aux données, sans cesse changeantes, imposées par ce nouvel environnement.

11- À l’époque de Platon, les Cités bénéficiaient d’une autonomie politique aujourd’hui quasiment disparue. C’est pourquoi, bien qu’il faille, ici, émettre les plus grandes réserves, il eut raison de penser que, finalement, chaque homme était maître de son destin et qu’il lui appartenait donc de le bien maîtriser. Seulement, l’homme n’étant pas sage par nature et, de surcroît, en étant sous la dépendance de son égoïsme et de son égocentrisme, il faut l’éduquer de telle sorte qu’il place l’intérêt général au-dessus du sien propre. C’est ici que la philosophie politique de Platon devient une véritable pédagogie mise au service du bien commun. Il faut donc éduquer, pense Platon. Eduquer sans cesse et sans relâche si l’on espère bâtir une Cité juste et soucieuse du bonheur de ses citoyens. Cependant, Platon dut bien tenir compte de la diversité humaine et donc admettre l’impossibilité d’éduquer les humains de la même manière. En effet, certains s’y prêtent et d’autres, non. C’est pourquoi nous trouvons dans la République les prémisses d’un eugénisme (Science des conditions devant être réunies afin de maintenir la qualité de l’espèce humaine) lequel, et l’avenir l’attestera, s’avérera extrêmement destructeur. Mais, et suivant en cela sa conception de la Cité idéale, Platon n’a pas hésité à distinguer les « bons » candidats d’autres moins méritants : « Ces préposés porteront les enfants des sujets d’élite au bercail, et les confiront à des nourrices habitant à part dans un quartier de la ville. Pour les enfants des sujets inférieurs, - c’est moi qui souligne -, et même ceux des autres qui auraient quelque difformité, ils les cacheront en un lieu interdit et secret, comme il convient. La République V, 460b » Un peu plus loin (468b), Platon n’a pas non plus hésité à se référer à un mot dont on connaît aujourd’hui, la nocivité : « D’ailleurs nous avons déjà dit qu’on ménagerait aux citoyens d’élite des unions plus nombreuses qu’aux autres, et que pour les mariages le choix se porterait plus souvent sur eux que sur les autres, afin que leur race – c’est moi qui souligne à nouveau -, se multiplie autant que possible. »

12- À cette époque, l’idée n’est pas nouvelle. Elle est, entre autres, appliquée dans la Cité rivale d’Athènes : Sparte. En effet, et pour nous en tenir à ce seul exemple, cette Cité interdisait aux enfants nouveau-nés de survivre s’ils n’entraient pas dans le cadre des canons en cours. Il s’agissait donc d’opérer une sorte de sélection naturelle en fonction de critères mentaux et physiologiques. Pourquoi cela ? Tout simplement pour obtenir (et former ensuite) les meilleurs combattants possibles (les hoplites.) Cependant, et si le procédé paraît pour le moins discutable, il ne semble pas que Sparte en ait tiré les bénéfices escomptés. Bien sur, et au sortir des guerres du Péloponnèse, elle a fini par triompher d’Athènes mais fut loin de rivaliser face aux armées de la Macédoine ou à celles de Rome.

13- Si l’eugénisme évoqué par Platon, ou celui en usage à Sparte, ne concernait, finalement, que leurs cités, l’avenir a montré l’extrême nocivité de cette théorie uniquement élaborée à partir de l’inégalité de naissance des hommes. C’est ainsi que, et depuis la première formulation de ce terme due au physiologiste anglais Francis Galton (1822-1911), cette conception s’est étendue notamment au monde occidental (honte à lui !) Ainsi, c’est surtout en Allemagne hitlérienne que l’eugénisme, associé à l’une des plaies de l’Occident : l’antisémitisme, eut la plus désastreuse des influences. En effet, cette conception conduisit notamment au génocide des juifs (six millions de morts, rappelons-le), à l’édification des camps de concentration et à la déportation de populations entières. Peu de temps auparavant, le fascisme tenta d’établir la prépondérance de l’Italie sur d’autres peuples considérés inférieurs (l’Ethiopie, par exemple.) Les pays slaves ne furent pas en reste. En effet, non seulement ils approuvèrent les pogromes (mouvements populaires antisémites instigateurs de pillages et de massacres) mais, de surcroît, n’hésitèrent pas à les susciter. Même les pays anglo-saxons, pourtant réputés plus soucieux de la condition humaine, tentèrent de définir des moyens de luttes contre les autres races afin de préserver la race blanche, censée être supérieure. De son coté, l’Afrique du sud fit de l’apartheid la base même de ses institutions. Finalement, l’eugénisme est une sorte d’institutionnalisation de l’intolérance. Intolérance qui, malheureusement, est l’une des caractéristiques majeures du genre humain. Voila, donc, ou mena l’eugénisme et il n’est pas du tout certain que l’humanité soit enfin débarrassée de cette peste.

14- L’organisation platonicienne de la Cité repose sur l’existence de trois classes sociales bien distinctes : la classe d’airain et de fer des artisans (à laquelle nous pouvons adjoindre les commerçants et les paysans), la race d’argent des soldats et la race d’or des archontes (en fait, les dirigeants.) Pour Platon, à chacune de ces classes correspond une des trois parties de l’âme humaine. La classe des artisans est associée à la concupiscence dont la vertu est la tempérance ; à celle des soldats correspond la passion de la colère dont la vertu est le courage. Enfin, à celle des archontes correspond l’intelligence dont la vertu est la prudence. Ces relations entre les parties de l’âme et les classes constitutives de la Cité expliquent ce que nous avons constaté précédemment : l’Etat est le reflet de ce que sont les individus qui le composent et inversement car : « Il y a dans la cité et dans l’âme de l’individu des parties correspondantes et égales en nombre. La République IV, 441c. » Dès lors : « la justice ne peut avoir chez l’individu que le même caractère que dans la cité. Ibid. 441e. » Ceci étant, la justice, revendiquée par Platon, dépend de l’harmonie régnant entre les trois parties de l’âme : « Or, précise-t-il, nous n’avons certainement pas oublié que la cité était juste du fait que chacune de ses trois classes s’occupait de sa propre tâche. Ibid. 441e. » Les conditions de la justice étant admises, qu’en est-il de son opposé : l’injustice ? Suivant sa logique qui repose, comme nous venons de le voir, sur le parallélisme entre la composition de la cité et celle l’âme, Platon précise sa pensée : « Or, s’interroge-t-il, peut-elle être autre chose (l’injustice) qu’une sorte de sédition entre les trois éléments de l’âme, une confusion, une usurpation de leurs tâches respectives, la révolte d’une partie contre le tout pour se donner une autorité à laquelle elle n’a point droit, parce que sa nature la destine à subir une servitude que ne doit point subir ce qui est de race royale. Ibid. 444e. » Si donc, l’âme est ordonnée, les grandes vertus, comme la justice, seront préservées et, dès lors, l’Etat sera bien ce que sont les individus qui le composent. Il découle de tout ceci que si l’Etat est sage, l’individu le sera aussi ce qui implique que si les Etats sont ce que les individus en font, réciproquement, les individus seront à l’image de leurs Etats.

14- L’organisation platonicienne de la Cité repose sur l’existence de trois classes sociales bien distinctes : la classe d’airain et de fer des artisans (à laquelle nous pouvons adjoindre les commerçants et les paysans), la race d’argent des soldats et la race d’or des archontes (en fait, les dirigeants.) Pour Platon, à chacune de ces classes correspond une des trois parties de l’âme humaine. La classe des artisans est associée à la concupiscence dont la vertu est la tempérance ; à celle des soldats correspond la passion de la colère dont la vertu est le courage. Enfin, à celle des archontes correspond l’intelligence dont la vertu est la prudence. Ces relations entre les parties de l’âme et les classes constitutives de la Cité expliquent ce que nous avons constaté précédemment : l’Etat est le reflet de ce que sont les individus qui le composent et inversement car : « Il y a dans la cité et dans l’âme de l’individu des parties correspondantes et égales en nombre. La République IV, 441c. » Dès lors : « la justice ne peut avoir chez l’individu que le même caractère que dans la cité. Ibid. 441e. » Ceci étant, la justice, revendiquée par Platon, dépend de l’harmonie régnant entre les trois parties de l’âme : « Or, précise-t-il, nous n’avons certainement pas oublié que la cité était juste du fait que chacune de ses trois classes s’occupait de sa propre tâche. Ibid. 441e. » Les conditions de la justice étant admises, qu’en est-il de son opposé : l’injustice ? Suivant sa logique qui repose, comme nous venons de le voir, sur le parallélisme entre la composition de la cité et celle l’âme, Platon précise sa pensée : « Or, s’interroge-t-il, peut-elle être autre chose (l’injustice) qu’une sorte de sédition entre les trois éléments de l’âme, une confusion, une usurpation de leurs tâches respectives, la révolte d’une partie contre le tout pour se donner une autorité à laquelle elle n’a point droit, parce que sa nature la destine à subir une servitude que ne doit point subir ce qui est de race royale. Ibid. 444e. » Si donc, l’âme est ordonnée, les grandes vertus, comme la justice, seront préservées et, dès lors, l’Etat sera bien ce que sont les individus qui le composent. Il découle de tout ceci que si l’Etat est sage, l’individu le sera aussi ce qui implique que si les Etats sont ce que les individus en font, réciproquement, les individus seront à l’image de leurs Etats.

15- S’il existe bien une corrélation entre l’Etat et les individus qu’il est censé guider, il n’en demeure pas moins que se pose la question de son utilité à la fois politique et éthique. Après tout, ne pourrait-on imaginer (à l’instar des anarchistes) une société sans Etat ? André Comte- Sponville (Présentations de la philosophie, p. 29) répond à cette question « Nous avons besoin d’un Etat. Non parce que les hommes sont bons ou justes, mais parce qu’ils ne le sont pas. Non parce qu’ils sont solidaires, mais pour qu’ils aient une chance, peut-être de le devenir. » En effet, et si l’on veut bien suivre Comte-Sponville, la vie en commun génère affrontements et conflits et que le rôle de la politique (donc, de l’Etat) est de tenter l’éradication de cette violence. Et, le cas échéant, en recourant au mensonge : « Et s’il appartient à d’autres de mentir, nous dit Platon, c’est aux chefs de la cité, pour tromper, dans l’intérêt de la cité, les ennemis ou les citoyens. Ibid. 389d. » (Ici, nous sommes quasiment chez Machiavel...)

16- Ne quittons pas la République et intéressons-nous à ce que Platon pensait des divers gouvernements existants afin de distinguer, chez chacun d’entre eux, les forces et les faiblesses qui les caractérisent. Toutefois, et avant d’aller plus loin, il faut se souvenir que, selon la philosophie platonicienne, la vie des êtres vivants comme celles des institutions, d’ailleurs, est assujettie au devenir donc, à la corruption. Pour lui, et nous l’avons déjà évoqué, seul le monde intelligible (celui des Idées, rappelons-le) réchappe à cette loi. Voici, par exemple, ce qu’il nous dit au sujet de la science : « Convenons d’abord, au sujet des naturels philosophes, qu’ils aiment toujours la science, parce qu’elle peut leur faire connaître cette science éternelle qui n’est point soumise aux vicissitudes de la génération et de la corruption. République VI, 484e » Maintenant, mettons, en perspective cet avis avec un autre concernant, cette fois-ci, les gouvernements (Ibid. 546b) : « Il est difficile qu’un Etat constitué comme le vôtre s’altère ; mais, comme tout ce qui naît est sujet à la corruption, ce système de gouvernement ne durera pas toujours, mais il se dissoudra. » D’évidence, et l’histoire nous le confirme à l’envi, les systèmes politiques évoluent notamment en raison de l’évolution des sociétés. Parfois, c’est le corps social qui impose des changements très brutaux (la révolution française ou le printemps arabe, en sont des exemples parmi les plus éclairants.) Par contre, et à d’autres moments, c’est la politique qui prend une telle initiative (le changement de constitution initié par De Gaule en 1958 illustre parfaitement cela.)

17- Comme nous l’avons constaté précédemment, Platon déplore que la Cité idéale ne soit qu’un souhait et non une réalité. En effet, pour qu’un tel vœu soit réalisable, il faudrait, au préalable, que les philosophes soient rois (Cf. Supra) Or, constate Socrate, il n’en est rien : « Mais parmi les gouvernements actuels, lui demande-t-on, quel est celui qui, selon toi, convient à la philosophie ? Aucun, répondit-il. Je me plains précisément de ne trouver aucune constitution politique qui convienne au naturel philosophe. La République VI, 497d. » Ceci étant, et même s’ils sont loin d’être idéaux, des gouvernements existent bel et bien. Alors, se demande Platon, parmi ceux-ci quels sont ceux qui sont les moins nocifs pour le bien public ? Le premier système politique qui trouve grâce à ses yeux est de type aristocratique : « Celui (le gouvernement) qui correspond à l’aristocratie, nous l’avons déjà décrit, et nous avons dit avec raison qu’il est bon et juste. Ibid. 545a » La langue, parfois excessivement métaphorique, qui caractérise l’écriture platonicienne, ne m’a pas permis de me faire une idée précise de son sentiment à ce sujet. (Ou, peut-être, l’ai-je mal étudiée...) D’une manière générale, et du point de vue politique, un gouvernement aristocratique est constitué par des hommes politiques censés être les meilleurs. Opposé à la démocratie, ce type de gouvernement est composé de membres issus d’une classe sociale privilégiée généralement héréditaire. Par exemple, la république de Venise était une aristocratie. Paré, selon Platon, d’un minimum de vertus, un gouvernement aristocratique est composé de plusieurs chefs. Mais lorsqu’un l’un d’entre eux se distingue ou « surpasse remarquablement les autres, on le nomme monarchique. La République IV, 445c. » Le pouvoir peut donc être exercé soit par un seul ou plusieurs.

Note : À la suite du référendum organisé en France le 28 octobre 1962 sur l’initiative du Général de Gaule, le peuple décida que le président de la République serait dorénavant élu au suffrage universel. Dès lors, la cinquième République s’engagea résolument vers un régime présidentiel qui s’apparente quelque peu à une monarchie parlementaire. Toutefois, ce mode de désignation du président de la République (associé à la constitution de 1958) a prouvé son efficacité en maintenant une stabilité politique qui fit tant défaut à la quatrième République. Mais, toute médaille ayant son revers, beaucoup reprochèrent au Général son autoritarisme d’où, d’ailleurs, les grandes révoltes sociales de 1968.

18- Seulement, et comme la très justement remarqué Jean-Paul Dumont (La Philosophie Antique, p. 60), « L’analyse des gouvernements à laquelle Platon se livre dans sa République n’est que l’histoire de la corruption de l’aristocratie. » C’est pourquoi ce gouvernement, pourtant estimé juste, ne pouvait perdurer. Sa dégénérescence va faciliter l’émergence d’un nouveau gouvernement fondé, cette fois-ci, non pas sur la justice mais sur l’honneur. Platon, faute de mieux, selon son propre dire, l’a nommé : timocratie. Ce changement de constitution, nous dit-il : « vient de la partie qui détient le pouvoir, lorsque la discorde s’élève entre ses membres (...) Notre cité sera ébranlée par où s’introduira, entre les auxiliaires et les chefs, la discorde qui dressera chacun de ces corps contre l’autre et contre lui-même. La République VIII, 445b. » Platon décrit alors l’homme timocratique « dont, nous dit Jean Brun, il est à peine nécessaire de souligner la perpétuelle actualité. L’homme timocratique est plus confiant en lui-même (plus égocentré, dirions-nous, aujourd’hui) et moins affiné par les muses ; il aime les discours, le pouvoir (pour ce qu’il est et non pour les autres) et les honneurs. Il fonde ses prétentions au gouvernement sur ses travaux guerriers et ses talents militaires. Platon et l’Académie, p. 107. » Si donc, il serait tout à fait inconvenant d’associer un régime timocratique à une tyrannie, il n’en demeure pas moins qu’il s’est éloigné des valeurs propres de l’aristocratie. Car, pense Platon, : « il néglige la véritable Muse, celle de la dialectique et de la philosophie au profit de la gymnastique et au détriment de la musique. La République VIII, 548c. »

19- À son tour, la timocratie va connaître un déclin jusqu’à ce qu’un nouveau régime : l’oligarchie, la supplante. Une formule moderne résume à elle seule la principale caractéristique de ce type de gouvernement : l’argent est roi ! « Ce gouvernement (oligarchique), nous dit Platon, est fondé sur le cens, où les riches commandent, et où le pauvre ne participe point au pouvoir. La République VIII, 550d. » (Le cens est la quotité d’imposition nécessaire pour être électeur ou éligible ou pour exercer certains droits politiques) Ici, nous sommes au cœur d’une sorte d’eugénisme économique. En effet, le pouvoir politique ne repose plus sur le mérite (ou, mieux encore, sur la vertu) mais uniquement sur la première injustice qui frappe le genre humain : celle issue de la naissance. Dans une oligarchie, les maîtres règnent sans partage et privent les pauvres de tous les droits politiques. Finalement, est-il encore heureux qu’ils puissent continuer à vivre ! Lorsque triomphe l’argent, toutes les valeurs susceptibles d’élever l’âme humaine s’écroulent : « N’y a-t-il pas en effet, nous dit Platon (Ibid. 550e) entre la richesse et la vertu cette différence que, placées l’une et l’autre sur les plateaux d’une balance, elles prennent toujours une direction contraire. »

20- Le régime censitaire est une aberration absolue. Comme à son habitude, Platon recourt à une métaphore pour le dénoncer : « Mais, quel est le caractère de cette constitution, demande-t-on à Socrate et quels sont les défauts que nous lui reprochons ? Le premier, répondit-il, est son principe même. Considère en effet ce qui arriverait si l’on choisissait les pilotes de cette façon, d’après le cens, et que l’on écartât le pauvre, bien qu’il fût plus capable de tenir le gouvernail... Ibid. 551c. » Dans un régime oligarchique, l’appât du gain, le désir d’accumulation de richesses l’emportent même sur le simple bon sens politique. Fi ! Du bien être commun ! Seul compte la fortune qui devient la seule raison de vivre de ceux qui la détiennent. L’homme de pouvoir n’en a jamais assez, nous a dit Montesquieu. Il en va de même pour l’homme d’argent. Le dévoiement du capitalisme nous en apporte chaque jour la preuve à un point tel que la véritable économie (la seule qui soit pourvoyeuse de richesses tangibles) est supplantée par la spéculation financière qui, elle, n’a cure du bien commun. Tout comme l’homme oligarchique, le capitaliste est sordide, dirait Platon ; il fait argent de tout et ne songe qu’à thésauriser.

21- Il ressort clairement de ce qui précède que la Cité oligarchique est duale. En effet, elle comporte la Cité des riches et celle des pauvres (évidemment, les plus nombreux.) Mais, jusqu’à quand ces derniers vont-ils s’accommoder de cette insupportable dichotomie ? Il existe une loi non écrite selon laquelle une classe sociale opprimée par une autre finit par se révolter. Il semblerait, en effet, que la servitude ait ses propres limites, phénomène qui explique, entre autres, les nombreuses explosions sociales qui tapissent l’histoire de l’humanité. Selon Platon, l’avènement de la démocratie est essentiellement du aux injustices socio-économiques générées et entretenues par le régime oligarchique. Quelque part, la démocratie est fille de nombreuses frustrations sociales dont l’accumulation rend intolérable la vie dans la Cité et, par conséquent, la révolte inévitable. « La démocratie, nous dit Platon, apparaît lorsque les pauvres, ayant remporté la victoire sur les riches, massacrent les uns, bannissent les autres, et partagent également avec ceux qui restent le gouvernement et les charges publiques ; et le plus souvent ces charges sont tirées au sort. La République VIII, 557b. » De prime abord, ce retour à une certaine forme de justice sociale aurait du satisfaire la quête de justice qui caractérise la philosophie politique de Platon. D’ailleurs, et non sans ironie, il semble ne pas en disconvenir : « Tels sont les avantages, nous dit-il, de la démocratie, avec d’autres semblables. C’est, comme tu vois, un gouvernement agréable, anarchique et bigarré, qui dispense une sorte d’égalité aussi bien à ce qui est inégal qu’à ce qui est égal. Ibid. 558b. » Seulement, Platon n’aime pas le désordre ce qui explique, d’ailleurs, son choix entre la liberté et la justice. À cette question essentielle de la philosophie politique, il tranche sans états d’âme pour une justice qui ne peut être acquise qu’en sacrifiant la liberté. Mais, que pense-t-il de la liberté ? Le plus simple est de l’écouter : « Lorsqu’une cité démocratique, altérée de liberté, trouve dans ses chefs de mauvais échansons, elle s’enivre de ce vin pur au-delà de toute décence ; alors si ceux qui la gouvernent ne se montrent pas tout à fait dociles et ne lui font pas large mesure de liberté, elle les châtie, les accusant d’être des criminels et des oligarques. La République VIII, 562c. » Plus loin (Ibid. 563a), il poursuit : « Que le père s’accoutume à traiter son fils comme son égal et à redouter ses enfants, que le fils s’égale à son père et n’a ni respect ni crainte pour ses parents, parce qu’il veut être libre, que le métèque devient l’égal du citoyen, le citoyen du métèque et l’étranger pareillement. » Platon aurait pu oublier les femmes mais, rassurons-nous, il n’a pas commis cette erreur : « Et nous allions presque oublier de dire jusqu’où vont l’égalité et la liberté dans les rapports mutuels des hommes et des femmes. Ibid. 563b. »

21- Il ressort clairement de ce qui précède que la Cité oligarchique est duale. En effet, elle comporte la Cité des riches et celle des pauvres (évidemment, les plus nombreux.) Mais, jusqu’à quand ces derniers vont-ils s’accommoder de cette insupportable dichotomie ? Il existe une loi non écrite selon laquelle une classe sociale opprimée par une autre finit par se révolter. Il semblerait, en effet, que la servitude ait ses propres limites, phénomène qui explique, entre autres, les nombreuses explosions sociales qui tapissent l’histoire de l’humanité. Selon Platon, l’avènement de la démocratie est essentiellement du aux injustices socio-économiques générées et entretenues par le régime oligarchique. Quelque part, la démocratie est fille de nombreuses frustrations sociales dont l’accumulation rend intolérable la vie dans la Cité et, par conséquent, la révolte inévitable. « La démocratie, nous dit Platon, apparaît lorsque les pauvres, ayant remporté la victoire sur les riches, massacrent les uns, bannissent les autres, et partagent également avec ceux qui restent le gouvernement et les charges publiques ; et le plus souvent ces charges sont tirées au sort. La République VIII, 557b. » De prime abord, ce retour à une certaine forme de justice sociale aurait du satisfaire la quête de justice qui caractérise la philosophie politique de Platon. D’ailleurs, et non sans ironie, il semble ne pas en disconvenir : « Tels sont les avantages, nous dit-il, de la démocratie, avec d’autres semblables. C’est, comme tu vois, un gouvernement agréable, anarchique et bigarré, qui dispense une sorte d’égalité aussi bien à ce qui est inégal qu’à ce qui est égal. Ibid. 558b. » Seulement, Platon n’aime pas le désordre ce qui explique, d’ailleurs, son choix entre la liberté et la justice. À cette question essentielle de la philosophie politique, il tranche sans états d’âme pour une justice qui ne peut être acquise qu’en sacrifiant la liberté. Mais, que pense-t-il de la liberté ? Le plus simple est de l’écouter : « Lorsqu’une cité démocratique, altérée de liberté, trouve dans ses chefs de mauvais échansons, elle s’enivre de ce vin pur au-delà de toute décence ; alors si ceux qui la gouvernent ne se montrent pas tout à fait dociles et ne lui font pas large mesure de liberté, elle les châtie, les accusant d’être des criminels et des oligarques. La République VIII, 562c. » Plus loin (Ibid. 563a), il poursuit : « Que le père s’accoutume à traiter son fils comme son égal et à redouter ses enfants, que le fils s’égale à son père et n’a ni respect ni crainte pour ses parents, parce qu’il veut être libre, que le métèque devient l’égal du citoyen, le citoyen du métèque et l’étranger pareillement. » Platon aurait pu oublier les femmes mais, rassurons-nous, il n’a pas commis cette erreur : « Et nous allions presque oublier de dire jusqu’où vont l’égalité et la liberté dans les rapports mutuels des hommes et des femmes. Ibid. 563b. »

Rappel utile : D’évidence, il serait quelque peu malhonnête de reprocher à Platon sa « misogynie constitutionnelle » (compte tenu du contexte social d’une époque peu soucieuse des droits de l’homme et, notamment, du statut juridico-politique des femmes.) Toutefois, c’est une honte absolue pour l’humanité que la moitié du genre humain (un peu plus, même) ait été à ce point ignorée et qu’il ait fallu attendre autant de siècles pour que cette ignominie soit enfin effacée (et seulement pour certains pays, ne l’oublions pas.) À titre d’exemple, évoquons la Grande Bretagne dont les femmes (grâce aux combats menés par les suffragettes) durent attendre l’année 1928 pour accéder enfin au droit de vote. Quant à nous, Français, nous serions les plus mal placés pour traîner cette nation aux gémonies lorsque l’on sait que le droit de vote enfin accordé aux femmes ne le fut qu’en 1946. Mais nos amis et voisins helvètes ont fait mieux : ce droit n’entra dans leur constitution que le 7 février 1971...

22- Concernant la démocratie (qui était directe à Athènes, notamment au Ve siècle), il est des plus singulier que Platon se soit borné à une approche « comportementaliste » de l’homme démocratique. Que ce système politique favorise les libertés individuelles relève de l’évidence mais cela ne rend pas justice à une forme de gouvernement dont la légitimité est fondée sur un pouvoir exercé par chaque citoyen. Cependant, la philosophie politique de Platon délaisse assez souvent la politique, à proprement parler, au profit de l’éthique (ne dit-on pas, en effet, que Socrate est l’inventeur des sciences morales ?) Il en découle que si la même justice doit régner dans l’individu et dans la Cité, le même Bien doit les éclairer. Seulement, si cette conception reste tout à fait recevable, elle implique toutefois la soumission de la politique au profit de l’éthique (Aristote inversera ce processus en affirmant que c’est la politique qui assigne à l’éthique à la fois sa place et sa fonction.) Or, si la vocation première de l’éthique est la recherche du bonheur (Cf. mon article consacré à l’ataraxie), elle a pour principal inconvénient de s’ériger en juge de nos conduites (« Que dois-je faire ? » Nous demande Kant.) C’est ainsi que chez Platon, comme chez beaucoup de « moralistes » d’ailleurs, cette quête du « mieux vivre » commence quasiment toujours par des interdits. Aussi, (et devançant de la sorte Epicure) Platon s’intéresse aux désirs afin de distinguer ceux qui lui paraissent nécessaires de ceux qu’il juge superflus et qu’il faut donc proscrire. Concernant les premiers, voici ce qu’il nous dit : « Or n’a-t-on pas raison d’appeler nécessaires ceux que nous ne pouvons pas rejeter, et tous ceux qu’il nous est utile de satisfaire ? car ces deux sortes de désirs sont des nécessités de nature. La République VIII, 559a.) Quant aux autres, Platon les qualifie ainsi : « Mais ceux dont on peut se défaire en s’y appliquant de bonne heure, dont la présence, au surplus, ne produit aucun bien, et ceux qui font du mal, si nous appelons tous ces désirs superflus ne leur donnerons-nous pas la qualification qui convient ? Ibid. 559b.)

23- Qu’un individu cède aux désirs superflus, après tout, pourquoi pas ? Seulement, Platon ne peut se satisfaire d’un tel dévoiement : « Elles y introduisent (les mauvaises maximes que vient d’évoquer Platon), brillantes, suivies d’un chœur nombreux et couronné, l’insolence, l’anarchie, l’effronterie, qu’elles louent et décorent de beaux noms, appelant l’insolence noble éducation, l’anarchie liberté, la débauche magnificence, l’effronterie courage. N’est-ce pas ainsi qu’un jeune homme habitué à ne satisfaire que les désirs nécessaires en vient à émanciper les désirs superflus et pernicieux, et à leur donner libre carrière ? Ibid. 561a. » Devenant peu à peu licencieux, l’homme démocratique s’intéresse donc aux plaisirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires. Seulement, pense Platon : « Il faut voir le résultat de tous ces abus accumulés. Ils rendent l’âme des citoyens tellement ombrageuse qu’à la moindre apparence de contrainte ceux-ci s’indignent et se révoltent. Et ils en viennent à la fin à ne plus s’inquiéter des lois écrites ou non écrites, afin de n’avoir absolument aucun maître. Eh bien ! mon ami, c’est ce gouvernement si beau et si juvénile qui donne naissance à la tyrannie. (...) Ibid. 564a. »

24- Platon vient de nous dire que l’avènement de la tyrannie ne résulte pas d’une problématique directement liée à la politique mais bien davantage de comportements, jugés nocifs, induits par la démocratie. Pour lui, donc, la crise conduisant à la tyrannie ne relève pas de dysfonctionnements ayant affectés les institutions mais d’une soif déraisonnable de liberté : « Ainsi, déclare-t-il, l’excès de liberté doit aboutir à un excès de servitude, et dans l’individu et dans l’Etat. Vraisemblablement, la tyrannie n’est donc issue d’aucun autre gouvernement que la démocratie, une liberté extrême étant suivie d’une extrême et cruelle servitude. Ibid. 564a. » Si du point de vue diachronique (évolution des phénomènes dans le temps), la tyrannie peut effectivement mettre un terme à la démocratie, c’est sans doute en raison d’une anomalie juridique altérant la relation entre la liberté et la loi. En effet, sans lois il ne peut exister un Etat de droit qui soit garant de la paix et de la justice sociale. Et, assez paradoxalement, un Etat sans lois ne peut être qu’un Etat sans libertés : « Dans un Etat, nous dit Montesquieu, c’est à dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu’à pouvoir faire ce que l’on doit vouloir, et à n’être pas contraint de faire ce qu’on ne doit pas vouloir. Esprit des lois, II, 3. » Ici, l’équilibre entre liberté et devoirs s’avère des plus subtils. En effet, et ce n’est certainement pas Kant qui pourrait le démentir, une liberté conçue sans limites devient, en se détruisant elle-même, totalement liberticide : « Car, écrit Rousseau, quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d’autres, et cela ne s’appelle pas un Etat libre. » Finalement, Rousseau vient de se faire l’écho d’une idée semblable exprimée par le philosophe chinois Confucius : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu’on te fasse. »

25- Si donc, la liberté s’inscrit dans un cadre juridique, elle ne peut uniquement relever de ce que l’on nomme aujourd’hui : le libre arbitre. Et, ici, Platon eut parfaitement raison de souligner le rôle essentiel de l’éducation (ce qui limite singulièrement la portée d’une maxime prêtée au poète Pindare : « Deviens ce que tu es ! ») Car, comme le souligna Sartre avec raison, « l’existence précède l’essence » ce qui implique que la liberté n’est pas co-substantielle de l’être en tant qu’Être mais résulte de la culture, notamment politique, qui en définit les contours. En d’autres termes, la liberté relève davantage de l’acquis que de l’inné ce qui explique, d’ailleurs, que le degré de liberté dont bénéficient les individus varie avec le système juridico-politique qui conditionne leurs vies. Si la liberté était « raisonnable », donc si l’homme n’était pas tributaire du conflit existant entre sa nature et sa culture, il n’aurait pas eu besoin d’inventer des lois. Car, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, si la loi limite notre liberté, elle en est pourtant la condition essentielle. C’est en raison de cette ambivalence que Platon pensait que l’homme devait être éduqué, bien éduqué, afin qu’il ait une chance de devenir un bon citoyen donc : respectueux des lois et soucieux du bonheur de la Cité. Quitte, d’ailleurs, et Platon ne s’en défend pas, à recourir à la contrainte.

Note : Ici, je vais prendre le risque d’être considéré comme un « réactionnaire » caractéristique qui, pourtant, est aux antipodes de ce que je suis. Ceci étant, et depuis la salutaire « révolution culturelle » née au cours du mois de mai 1968, force est de constater que l’éducation, notamment celle des enfants, n’a cessé de se détériorer. Il semblerait que beaucoup trop de parents oublient l’un de leurs devoirs principaux : apprendre à leurs filles, ou leurs fils, à vivre en société. C’est ainsi, que le respect des autres, la civilité, la courtoisie la plus élémentaire, la simple politesse s’estompent peu à peu au fil du temps. Cette déliquescence de valeurs pourtant essentielles à la vie en commun génère de petits dictateurs uniquement préoccupés par la satisfaction immédiate de leurs pulsions. Alors, ne nous étonnons pas que de plus en plus d’individus ne vivent que pour eux-mêmes et soient complètement indifférents au destin des autres. Ne soyons pas surpris, non plus, que beaucoup d’enseignants soient confrontés à des enfants, des adolescents, totalement irrespectueux et souvent insultants. C’est nous qui les faisons ainsi. Finalement, les sociétés ont les enfants (et les adultes, donc) qu’elles méritent...

26- Selon Platon, l’excès de liberté conduit donc directement à l’anarchie, elle-même génératrice de la tyrannie. Si l’on y réfléchit bien, la tyrannie n’est qu’une exacerbation de l’instinct grégaire propre aux animaux et notamment à l’espèce humaine. En effet, si la démocratie détruit réellement la hiérarchie constitutive de l’Etat, l’homme se retrouve désemparé et confronté à un vide générateur d’angoisses car il lui manque, dès lors, un guide. C’est pourquoi, et dans ce contexte, s’interroge Platon : « Le peuple n’a-t-il pas l’invariable habitude de mettre à sa tête un homme dont il nourrit et accroît la puissance ? Et il est donc évident que si le tyran pousse quelque part, c’est sur la racine de ce protecteur et non ailleurs qu’il prend tige. La République VIII, 565d. » Il en découle que, dans un premier temps, le tyran rassure le peuple en lui offrant l’image d’un chef zélé susceptible de le bien conduire. (Sans vouloir dramatiser, je pense que notre démocratie actuelle est menacée par une telle dérive. En effet, l’écart entre le vote qui exprime le désir de nos concitoyens et la politique menée par nos élus devient tel que beaucoup de français semblent, chaque jour davantage, prêts à franchir un terrible rubicon.) Avec une incontestable lucidité (la politique menée par Hitler l’a amplement prouvée), Platon nous montre comment un tyran consolide son pouvoir : « Mais quand il s’est débarrassé de ses ennemis du dehors, en traitant avec les uns (le pacte germano-soviétique, par exemple), en ruinant les autres, et qu’il est tranquille de ce coté, il commence toujours pas susciter des guerres, pour que le peuple ait besoin d’un chef. Ibid. 566e. » Exploitant la bassesse humaine, le tyran se dote d’une garde personnelle entièrement dévouée à sa cause. Ce bouclier humain (que l’on se souvienne des « chemises noires » de Mussolini ou, encore, des « SA » et des « SS » d’Hitler) lui permet de se protéger contre les inévitables révoltes qui ne manquent pas de se dresser contre sa politique odieuse et, souvent, inhumaine. À de très rares exceptions près (j’ai eu l’occasion d’évoquer le tyran Pisistrate qui régna au VIe siècle av. J.C.) le tyran est sanguinaire, paranoïaque tant il se sait honni. Soupçonneux jusqu’au délire, il effectue purges sur purges (Ici, on reconnaît facilement Staline) afin de se débarrasser d’éventuels rivaux : « D’un oeil pénétrant, nous dit Platon, il doit discerner ceux qui ont du courage, de la grandeur d’âme, de la prudence, des richesses ; et tel est son bonheur qu’il est réduit, bon gré mal gré, à leur faire la guerre à tous, et à leur tendre des pièges jusqu’à ce qu’il en ait purgé l’Etat ! La République VIII, 567c. »

27- Finalement, le tyran serait-il un monstre ? Un envoyé du diable comme le pense certains qui croient en cette créature pour le moins incertaine ? Platon semble être plus mitigé : « Ainsi, en vérité, et quoi qu’en pensent certaines gens, le véritable tyran est un véritable esclave, condamné à une bassesse et à une servitude extrêmes (...) C’est pour lui une nécessité d’être, et par l’exercice du pouvoir de devenir bien plus qu’auparavant, envieux, perfide, injuste, sans amis, impie, hôte et nourricier de tous les vices ; tout ce par quoi il est le plus malheureux des hommes et rend semblables à lui ceux qui l’approchent. La République IX, 580a. » Si Platon prend acte de l’ignominie du tyran, il ne se résout pas à l’extirper de l’humanité d’autant, que pour lui, les hommes ne sont pas volontairement méchants (Timée, 87b.) et, lorsqu’ils le sont, c’est par ignorance du bien. Par conséquent, même si Hitler est directement responsable de 50 millions de morts et du plus terrible génocide qu’ait pu connaître l’humanité, il n’en demeure pas moins qu’il fut un homme à l’image de tous ses semblables. Effectivement, et qu’elles que soient nos convictions personnelles, ce constat est difficilement récusable : « Est un être humain, nous dit Comte-Sponville, tout être né de deux êtres humains. Présentations de la philosophie, p. 136. » Dès lors, et qu’il soit l’artisan du pire ou du meilleur, un homme reste un homme et cela, indépendamment de l’idée que l’on se fait de l’humanité. Car, ce que l’on appelle l’humanité est avant tout un fait avant de devenir une valeur. Nul, parmi les pires d’entre-nous, n’y réchappe dans la mesure où chaque homme n’est pas la cause de lui-même mais seulement le résultat d’une filiation et donc, d’une histoire. « Je n’ai pas demandé à vivre », ai-je dis souvent et il en est ainsi de nous tous. Nous ne choisissons pas l’existence, elle nous est imposée. Alors, il faut s’accommoder de ce que nous sommes : « Des animaux qui vont mourir, et qui le savent, qui ont des pulsions plus que des instincts, des passions plus que des raisons, des fantasmes plus que des pensées, des colères plus que des lumières... Comte-Sponville : Ibid. p. 140. »

28- Cette réalité, qui relève quasiment de l’existentiel, relativise singulièrement le rôle de la politique. Celle-ci, pour nous modernes, est censée régler nos problèmes à notre place (l’Etat providence en est la parfaite illustration) en dépit de la confusion entre le général et le particulier. Car écrivit Platon : « C’est que la loi ne pourra jamais embrasser exactement ce qui est le meilleur et le plus juste pour tout le monde à la fois (...) Le Politique 294a. » Même dans le meilleur des cas, c’est à dire lorsqu’elle est conduite par un homme de bien, la politique n’a pas pour vocation de se substituer à une sorte d’ange gardien qui veillerait avec bienveillance sur notre vie. Elle n’est là que pour nous aider à vivre ensemble en dépit de nos réticences voire, de notre totale indifférence envers les autres. Qui n’a pas saisi cela ne peut véritablement comprendre ce qu’est la politique qui, dès lors, ne peut que le décevoir. Contrairement à ce que pensait Platon, la politique n’est pas l’éthique et encore moins la morale. Son rôle se borne à organiser la cité et à choisir le mode de gouvernement qui lui convient. Lorsque tout se passe bien, la vocation de ce gouvernement coïncide avec le bien du plus grand nombre. Lorsque les augures sont autres, c’est le malheur qui l’emporte et l’histoire nous montre que ce fut, et que c’est, bien trop souvent le cas. Car, le peu que nous savons sur l’homme, ne nous apprend pas ce que nous voudrions qu’il soit. Et, d’ailleurs, peut-il l’être ?

29- Indépendamment du « dogmatisme méthodologique » qui l’imprègne, la philosophie politique de Platon trahit souvent un certain désabusement. En tout premier lieu, la condamnation (et la mort) de Socrate, fut pour lui la quintessence de l’injustice. Mais, juste auparavant, l’effondrement d’Athènes, au lendemain de la guerre du Péloponnèse, avait porté au pouvoir la terrible tyrannie des Trente (en – 404.) Témoin impuissant de ce désastre, Platon jeta sans doute les bases de sa philosophie politique en s’interrogeant sur les causes qui exposent les Cités à la corruption et à l’injustice pour, finalement, sombrer dans la dégénérescence. Tout aussi désespérant, peut-être, l’échec de son prosélytisme philosophico-politique, tant auprès de Denys l’Ancien (tyran de Syracuse) que de son fils, freina sans doute son enthousiasme théorique car, preuve fut faite que ses idées avaient peu de chance d’aboutir en dehors du seul champ spéculatif. Toutes ces raisons expliquent que Platon, lui-même, n’a certainement pas cru que sa cité idéale soit réalisable et que, si par miracle, elle devait naître quelque part, elle serait condamnée à dépérir comme tout ce qui existe dans ce bas monde. Loin d’être un programme politique (au sens moderne du terme), la philosophie politique de Platon est une réflexion sur la pureté et l’essence de la politique. Ceci étant, cette réflexion repose sur une analyse précise de ce que sont les sociétés et les gouvernements qui les gèrent avec leurs qualités et leurs défauts. Platon ne se leurre pas non plus sur ce que sont les hommes. Ils sont égoïstes, égocentriques, recherchant sans cesse le plaisir, la richesse, et la puissance. Il faut donc, pense-t-il, les éduquer afin que chacun place l’intérêt général au-dessus de son intérêt particulier. Vaste programme...

Note : Avant de poursuivre la lecture de ce texte, je conseille très vivement au lecteur de se référer à deux de mes articles précédents : Grandeur et décadence du logos dans la philosophie Antique et La suspension du jugement ou les origines du scepticisme dans la philosophie Antique. En effet, ces articles comportent des passages permettant de comprendre la pensée et le rôle des sophistes durant le Ve et le IVe siècle qui furent également ceux de Socrate et surtout de Platon.

30- Dirigeant de la « Nouvelle Académie » (Cf. mes articles consacrés au scepticisme), Carnéade (IIe siècle av. J.C.), déclara ceci : « Si le stoïcien Chrysippe n’avait pas existé, il ne serait rien. Diogène Laërce, Vol. I, p. 224. » Quelque part, Socrate et Platon auraient pu dire la même chose au sujet des sophistes. Et cela, tant les divergences entre ces deux courants de pensée furent importantes et influencèrent, notamment, la philosophie politique de Platon. Mais avant d’aller plus loin, une remarque s’impose. En effet, si la plupart des textes platoniciens sont, par chance, parvenus jusqu’à nous, il en va tout autrement en ce qui concerne les sophistes. Aussi, est-on contraint de se référer aux nombreuses évocations et citations que Platon leur prête dans ses dialogues. Seulement, et de l’avis général, il est des plus hasardeux de se fier à Platon tant ses conceptions sont éloignées de celles prônées par ces intellectuels dont la modernité ne pouvait que le heurter. Afin d’illustrer cette défiance, somme toute compréhensible, je pense utile de me référer à un fragment de mon texte sur le scepticisme : « Et chaque gouvernement établit les lois pour son propre avantage : la démocratie des lois démocratiques, la tyrannie des lois tyranniques et les autres de même ; ces lois établies, ils déclarent justes, pour les gouvernés, leur propre avantage (...) Dans toutes les cités le juste est une même chose : l’avantageux au gouvernement constitué ; or celui-ci est le plus fort, d’où il suit, pour tout homme qui raisonne bien, que partout le juste est une même chose : l’avantageux au plus fort. Platon, ibid., 338 c. » Attribués au sophiste Thrasymaque, ces propos soulèvent deux questions : Le sophiste a-t-il véritablement parlé ainsi à Socrate et, si c’est le cas, plaida-t-il une doctrine personnelle ou se borna-t-il à effectuer un constat ? En d’autres termes, peut-on se fier à Platon ? Faire abstraction du contexte philosophico-historique propre à cette époque (notamment la rivalité entre Socrate et les sophistes), pourrait conduire à commettre une erreur : penser que les sophistes furent tels que Platon les décrivit. Adopter ce point de vue conduirait alors à considérer Thrasymaque (ainsi que le très controversé Calliclès) comme des cyniques (j’emploie ce terme dans son acception ordinaire) dépourvus de tous scrupules et dont la philosophie se résumerait à ce précepte : N’est juste que le plus fort. Seulement, par chance, « par bonheur », nous dit G. Romeyer Dherbey : « Un fragment de Thrasymaque sur la justice qui n’est pas tiré de La République (Platon), mais d’un discours du sophiste nous dit que les dieux ne regardent pas les choses humaines ; en effet, ils ne manqueraient de prendre en garde le plus grand des biens chez les hommes – la justice. Or, nous voyons que les hommes ne la pratiquent pas. Les sophistes, p. 71. » Ce fragment illustre le désabusement et la pensée réelle de Thrasymaque qui prit acte de “l’abandon des dieux” et d’une réalité qu’il désapprouvait sinon pourquoi aurait-il considéré cette justice, absente de la cité, comme le plus grand bien des hommes ?

31- Pour Thrasymaque, comme pour la plupart des sophistes, d’ailleurs, l’homme est donc seul et démuni comme en témoigne le mythe d’Epiméthée (Platon, Protagoras, 320c et suiv.) Il ne peut donc compter sur les dieux, au sujet desquels, dira Epicure (341/270 av. J.C.) : « Il faut éviter de faire intervenir une explication d’ordre divin, car il ne faut attribuer à la divinité aucune intervention dans le monde. » Mais, précédemment, Protagoras (sans doute le plus prestigieux des sophistes avec Gorgias, il est vrai) avait manifesté un scepticisme encore plus radical. En effet, et en plein accord avec le fragment 34 du présocratique Anaxagore (Ve av. J.C.), il nous dit que : « Sur les dieux, je ne puis rien dire, ni qu’ils soient, ni qu’ils ne soient pas ; bien des choses empêchent de le savoir, d’abord l’obscurité de la question, ensuite la brièveté de la vie humaine. Frag. III. » (Pour note, l’indignation suscitée par l’affirmation de cet agnosticisme lui valut une accusation d’impiété à laquelle il ne réchappa que grâce à sa fuite hors d’Athènes.)

31- Pour Thrasymaque, comme pour la plupart des sophistes, d’ailleurs, l’homme est donc seul et démuni comme en témoigne le mythe d’Epiméthée (Platon, Protagoras, 320c et suiv.) Il ne peut donc compter sur les dieux, au sujet desquels, dira Epicure (341/270 av. J.C.) : « Il faut éviter de faire intervenir une explication d’ordre divin, car il ne faut attribuer à la divinité aucune intervention dans le monde. » Mais, précédemment, Protagoras (sans doute le plus prestigieux des sophistes avec Gorgias, il est vrai) avait manifesté un scepticisme encore plus radical. En effet, et en plein accord avec le fragment 34 du présocratique Anaxagore (Ve av. J.C.), il nous dit que : « Sur les dieux, je ne puis rien dire, ni qu’ils soient, ni qu’ils ne soient pas ; bien des choses empêchent de le savoir, d’abord l’obscurité de la question, ensuite la brièveté de la vie humaine. Frag. III. » (Pour note, l’indignation suscitée par l’affirmation de cet agnosticisme lui valut une accusation d’impiété à laquelle il ne réchappa que grâce à sa fuite hors d’Athènes.)

32- Pour Protagoras, donc, la question du divin est réglée. Faute de combattants, pourrait-on dire. Seulement, et surtout à cette époque, il faut bien remplacer les dieux par quelque chose de tangible. C’est ici que l’agnosticisme de Protagoras a préparé l’étape suivante de sa pensée : « L’homme est la mesure de toutes choses, de celles qui existent et de leur nature ; de celles qui ne sont pas et de l’explication de leur non-existence. Frag. I. » Pour Platon, cela en était trop ! En effet, nous dit-il, si l’homme est la mesure de toutes choses, pourquoi n’est-ce pas plutôt « le porc ou le cynocéphale ou quelque bête encore plus étrange parmi celles qui sont capables de sensation. (Théétète, 161c.) » Ici, l’ironie cache à peine la colère. Et cela est d’autant plus compréhensible qu’avec quelques mots seulement la formule de Protagoras a réduit en cendres la théorie des Idées prônée par Platon. Car, l’invalidation des dieux entraîne celle de la transcendance sans laquelle l’architectonique platonicienne ne pouvait que voler en éclats. Pour Platon, en effet, et si l’on suit Protagoras, que va-t-il advenir de la justice (clé de voûte de la philosophie politique de Platon) si celle-ci ne relève plus que du jugement humain ? Dans cette perspective, n’y aura-t-il pas autant de justices que d’individus ? Car, nous dit-il dans le Théétète (386d) : « Un homme ne serait jamais réellement plus sage qu’un autre (donc plus juste), si la vérité n’était pour chacun que ce qui lui semble. »

33- L’une des principales caractéristiques de la pensée platonicienne fut de considérer, comme la plupart des dogmatiques, d’ailleurs, qu’il existe des critères de vérité indépendants des perceptions sensibles. Dès lors, la connaissance ne dépend plus de l’activité sensorielle (donc du réel perceptible) mais d’une croyance selon laquelle prédomine une instance transcendantale pourvoyeuses de vérités. C’est pour cela que Platon affirme que seul un sage, donc un philosophe, peut connaître la justice car, lui seul, sait s’abstraire du monde sensible pour s’élever jusqu’à l’essence des véritables réalités. Seulement cette conception épistémologique (objet du Théétète, entre autres) ne peut que s’appuyer sur une certitude : il existe bel et bien une sorte de creuset quasiment divin détenteur des vérités universelles. Sans cette condition sine qua non (qui fonde les croyances, notons-le), la raison humaine se heurte à sa propre solitude et conduit inévitablement à l’homme mesure de Protagoras. Finalement, les choses sont relativement simples : soit dieu existe, soit, il n’existe pas. Dans la première hypothèse, il suffit de s’en remettre à lui (à l’instar de Platon vis à vis de ses Idées transcendantales, ou à celui de la cité céleste de St Augustin ou, encore, à l’innéisme de Descartes.) La seconde hypothèse, elle, conduit l’homme à s’en remettre à lui-même avec toutes les incertitudes imputables à ce choix. C’est cette dernière que Protagoras adopta et qui l’amena à nier tout recours à l’absolu et, dès lors, à jeter les bases d’un humanisme radical. Seulement, se débarrasser ainsi de la présence tutélaire du divin confronte l’homme à une terrible solitude métaphysique et le laisse seul face à un monde dans lequel, et selon Héraclite : « Le combat est le père de toutes choses et le roi de toutes choses. Frag. 53. »

34- Si le combat est le père de toutes choses, le conflit est donc le géniteur de l’univers. Or, cette notion de conflit présuppose l’existence d’une contradiction interne à toute réalité, contradiction ontologique, pourrait-on dire. Dès lors, l’Être de Parménide se réduit à une vue de l’esprit comme, d’ailleurs, L’Un-Bien de Platon. La première victime de cette conception conflictuelle de l’univers est le discours. En effet, il ne peut plus prétendre unifier tout ce qui existe mais seulement prendre acte d’une pluralité dont les acteurs, toujours en mouvement, sont quasiment insaisissables. Alors, peut-on se demander, que reste-t-il de véritablement connaissable ? Et, de surcroît, peut-il encore exister des certitudes ? Ces deux questions résument à elles seules l’ampleur des divergences ayant opposés Platon et Protagoras. En effet, le mobilisme héraclitéen qui sous-tend la philosophie du sophiste ne peut s’accommoder de la conception architectonique de l’univers, chère à Platon, ni, d’ailleurs, de l’ontologie parménidienne qui est tout aussi synthétisante. L’homme étant la mesure de toutes choses, il devient en même temps le seul maître d’une connaissance, certes relative, mais dont la fiabilité est incontestable. C’est pourquoi Protagoras est allé jusqu’à réfuter la distinction entre l’opinion (la doxa) et la vérité. Quelque part, on peut dire que le sophiste à théoriser la conception héraclitéenne du mouvement perpétuel. Naturellement, Platon ne pouvait laisser passer un tel avis sans réagir. C’est pourquoi il prête à Socrate cette réplique empreinte de l’ironie habituelle de ce philosophe : « Ne veut-il pas dire (Protagoras) à peu près ceci, que telle une chose m’apparaît, telle elle est pour moi et que telle elle t’apparaît à toi, telle elle est aussi pour toi ? Car toi et moi, sommes des hommes (...) En ce cas, que dirons-nous qu’est le vent pris en lui-même, froid ou non froid ? Ou bien en croirons-nous Protagoras et dirons-nous qu’il est froid pour celui qui a froid, et qu’il n’est pas froid pour celui qui n’a pas froid ? Théétète, 152a, 152b » Si l’on veut bien prendre en compte sa recherche quasi obsessionnelle de la chose en soi (dans mon esprit, cette formulation n’a rien de péjoratif), la critique platonicienne peut aisément se comprendre. Seulement, et rappelons-le, cette quête n’entre pas dans la spéculation de Protagoras. Par ailleurs, et pour simpliste qu’elle puisse apparaître, la conception du sophiste est inattaquable. Car, comme l’a très bien résumé Démocrite : « C’est l’usage (et non une conception intellectuelle) qui fait dire d’une chose qu’elle est froide ou qu’elle est chaude. » Finalement, ce que Platon reprocha à Protagoras, c’est d’être resté sur terre et de ne pas avoir tenter, à l’instar d’Icare, de s’envoler vers les cieux...